Ирина Борисовна Бомейко,

главный библиограф справочно-библиографического отдела

При Хрущеве литература играла ведущую роль. Она заметно расширила границы тем, обсуждаемых в то время. Произведения Дудинцева, Пастернака и Евтушенко обнажали напряженную дискуссию о моральной стороне сталинизма и самого советского строя. После падения Хрущева литераторы по-прежнему находились на первом плане и продвигали новые идеи и реформы. Самиздатовская культура и громкие судебные процессы над Бродским, Синявским и Даниэлем немало способствовали формированию и появлению на свет движения «за права человека». Солженицын имел все основания сказать, что большой писатель - это как «второе правительство». Писатели и актеры оказались самыми упорными критиками советского режима.

Литература имела особое значение. Отчасти из-за того, что люди нередко были изолированы друг от друга. Чтение ценилось - и это примечательное явление советской культуры. Чтение привлекало людей в том числе и потому, что публичных мест, где можно открыто выражать себя или дискутировать, было немного. Человек мог найти ответы на самые важные вопросы его жизни, по крайней мере обратившись к книге. Пристрастие к чтению отражало некую «внутреннюю эмиграцию», черту, свойственную советской жизни. Писатели и их персонажи становились друзьями читателя - и это были очень тесные дружеские узы. Бродский объяснял это так: «Если мы делаем выбор, то он основан не столько на ежесекундной реальности, сколько на нравственных стандартах - плодах художественного вымысла». Поэт предположил, что его современники - «единственное поколение русских... для которых Джотто и Мандельштам важнее их собственных этических приоритетов». Бродскому вторят писатель и литературный критик Григорий Свирский, чье поколение «принимало мысли и чувства героев Александра Галича за свои собственные», и Филипп Буббайер.

Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России / Филип Буббайер. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) ; Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2010. - 367 с.

Английский историк, преподававший курс российской истории в Лондонской школе экономики, затем перешедший в Школу истории Кентского университета. Основная тема его исследовательской работы – интеллектуальная история России, в частности религиозная философия, этика и развитие инакомыслия. Он предлагает свой взгляд на развитие диссидентства в России

Говоря о первых годах перестройки, литературу этого периода Буббайер называет полем этических битв и споров. Некоторые писатели отстаивали официальный взгляд на коммунистическую этику. Здесь можно отметить неоленинистский дух пьес Михаила Шатрова. Шатровская «Диктатура совести» (1986) подвергает критике коммунизм в духе Сталина и Брежнева и проповедует революционный идеализм. Совесть, по Шатрову, неразрывно связана с ленинизмом. В самом финале пьесы один из персонажей с пафосом обращается к зрительному залу. «Пока с нами будут люди, которые, говоря ленинскими словами, ни слова не возьмут на веру, - восклицает он, - ни слова не скажут против совести, не побоятся признаться ни в какой трудности, не побоятся никакой борьбы за серьезную цель, история не будет работать вхолостую».

Многие литераторы той поры считали, что Россия утратила духовность. Именно так чувствует себя герой рассказа «Слепой рыбак». Виктор Астафьев опубликовал этот рассказ в журнале «Наш современник» в 1986 г. Герой рассказа терзается и оплакивает утрату нравственных ценностей и веры. «Кому молиться? - сетует он. - Кого просить, чтоб нас простили? Мы ведь умели и еще не разучились прощать, даже врагам нашим...».

Моральный подход к истории был характерен также для историка Дмитрия Волкогонова. В 1989 г. Волкогонов издал биографию Сталина, вызвавшую широкий интерес. Могущество советской власти, по Волкогонову, - это конструкция, выстроенная сплошной ложью. «Ведь ложь, повторенная много раз, - замечает историк, - может выглядеть истиной». Теме «совести» Волкогонов уделяет не меньше внимания: «...Лозунг "единство", часто понимаемый формально, - пишет он, - глушил голос интеллектуальной совести тех большевиков... которые вдумчиво и осмысленно следовали заветам Ильича... Можно даже сказать, что ее, совести, шанс не был использован. ... Шанс совести, пусть даже последний, фактически никто в руководстве ЦК даже не пытался использовать. ...Люди с совестью тогда не могли уцелеть в "органах"... Великий народ позволил загнать совесть в резервацию».

В большинстве своем дебаты о духовности и морали в СССР разгорались внутри страны. Очаги споров вспыхивали в среде «системных» инакомыслящих. Трудно переоценить смелость некоторых заявлений. В журнале «Референдум» (выпуск за 1987 г.) один из авторов заметил: если бы диссиденты прошлых лет говорили вслух то, что они произносят сейчас, то непременно оказались бы в тюрьме. Так или иначе, интеллектуальная революция шла полным ходом. Многие книги, прежде считавшиеся антисоветскими, наконец-то попали в руки читателя. В их числе назовем «Факультет ненужных вещей» Домбровского (вышел в «Новом мире». 1988. № 8-11); роман Гроссмана «Жизнь и судьба» (в журнале «Октябрь». 1988. № 1-4) и повесть «Все течет» («Октябрь». 1989. № 6); а также «Доктора Живаго» Пастернака (в «Новом мире». 1988. № 1-4). Некоторые разногласия вызвала публикация романов и повестей Солженицына. В октябре 1988 г. в «Новом мире» было заявлено о близком издании серии произведений Солженицына (предположительно, с 1989 г.). Однако через месяц Вадим Медведев заявил, что труды Солженицына опубликованы не будут. По этой причине редколлегия изменила планы журнала на следующий год. В итоге очерк Солженицына «Жить не по лжи» вышел в журнале «Двадцатый век и мир» (1989. № 2), «Матренин двор» читатели увидели на страницах «Огонька» (1989. № 23 и 24), а «Архипелаг ГУЛаг» - в виде обещанной серии - появился в «Новом мире» (начиная с августа 1989 г.). Произведения Солженицына, надо заметить, не вызвали ожидаемых дискуссий. Интеллигенция к тому времени уже успела прочесть Солженицына - или в «самиздате», или в «тамиздате».

Благодаря массовым публикациям ранее запрещенных авторов официальная культура СССР поглотила и впитала в себя интеллектуальное наследие диссидентов. Теперь эти книги были прочитаны, читатели стали переценивать не только сталинскую эпоху, но вообще революционную традицию. В этом смысле гласность восприняли как идею, исходящую как раз от инакомыслящих. Движущей силой изменений стала отнюдь не партийная верхушка: интеллигенция и просто просвещенные люди, ознакомившиеся с диссидентским инакомыслием через «самиздат», сделали идеи диссидентов «духом эпохи». Так думает Орлов. Мемуарист убежден, что после долгих лет тайного обсуждения мыслей Сахарова и Солженицына советские граждане наконец-то покинули «пропахнувшую самиздатом кухню» и сами преступили границы гласности, которая представляла собой развитие вполне «диссидентской» концепции. Свобода самовыражения как неотъемлемое право человека (именно так ее понимали на Западе) стала ключевой доктриной того времени. По словам Орлова, гласность создал народ. Не забудем, что диссидентские идеи повлияли и на самих реформаторов. Горбачев позаимствовал у диссидентов слово «гласность». Существует ли более веское доказательство? Вообще, диссиденты оставили после себя «свод рукописей и образец личного героизма», вдохновив тем самым реформаторов горбачевской поры.

Хотя литература находилась в эпоху гласности на передовой, ее влияние на умы уступало воздействию СМИ и возникавших новых политических партий. Литература утратила притягательное обаяние «запретного плода». Сама история советской литературы превратилась в предмет споров и разногласий. Был поднят вопрос, какие писатели несут ответственность за создание картин социальной утопии. Однажды в «Литературной газете» даже появилась статья, всерьез затронувшая вопрос о том, не несет ли сама литература ответственность за кровь, пролитую в XX в.? Призыв к покаянию - в каком-то смысле суливший исцеление нации, которая начнет говорить правду, - стал яблоком раздора между либералами и консерваторами. И те, и другие искали виновных в преступлениях прошлого.

Литература хрущевской оттепели, по мнению автора, была римским форумом интеллектуалов. Большинство дискуссий велись в литературных рамках. Многие писатели приняли «правила игры», которые диктовал режим.

В 1963 г. на литературу оказывалось очень сильное давление – и ответная реакция видных литераторов представлялась показательной. 8 марта 1964 г. на встрече с ведущими представителями современного искусства Хрущев заявил, что он приветствует появление художественных произведений, правдиво отображающих жизнь периода культа личности. Он одобрительно отозвался о поэме Твардовского «За далью – даль», об «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына и похвалил несколько стихотворений Евтушенко. Искусство относится к сфере идеологии», - заметил он – народ и партия ни за что не будут терпеть тех, кто провозглашает «мирное сосуществование идеологий». «А тех, кто заблуждается, - добавил он, - мы призываем задуматься, разобраться в своих ошибках, понять их природу и истоки, преодолеть свои заблуждения».

Писателей принуждали покаяться в ошибках прошлого или признать былые деяния ошибкой. На мартовской встрече поэт Вознесенский пообещал: «Здесь на пленуме говорили, что нельзя забывать строгих и суровых слов Никиты Сергеевича. Я их никогда не забуду». И Евтушенко сказал, что идеология коммунизма всегда была основой его жизни. И что его собственная биография не лишена неподобающих моментов.

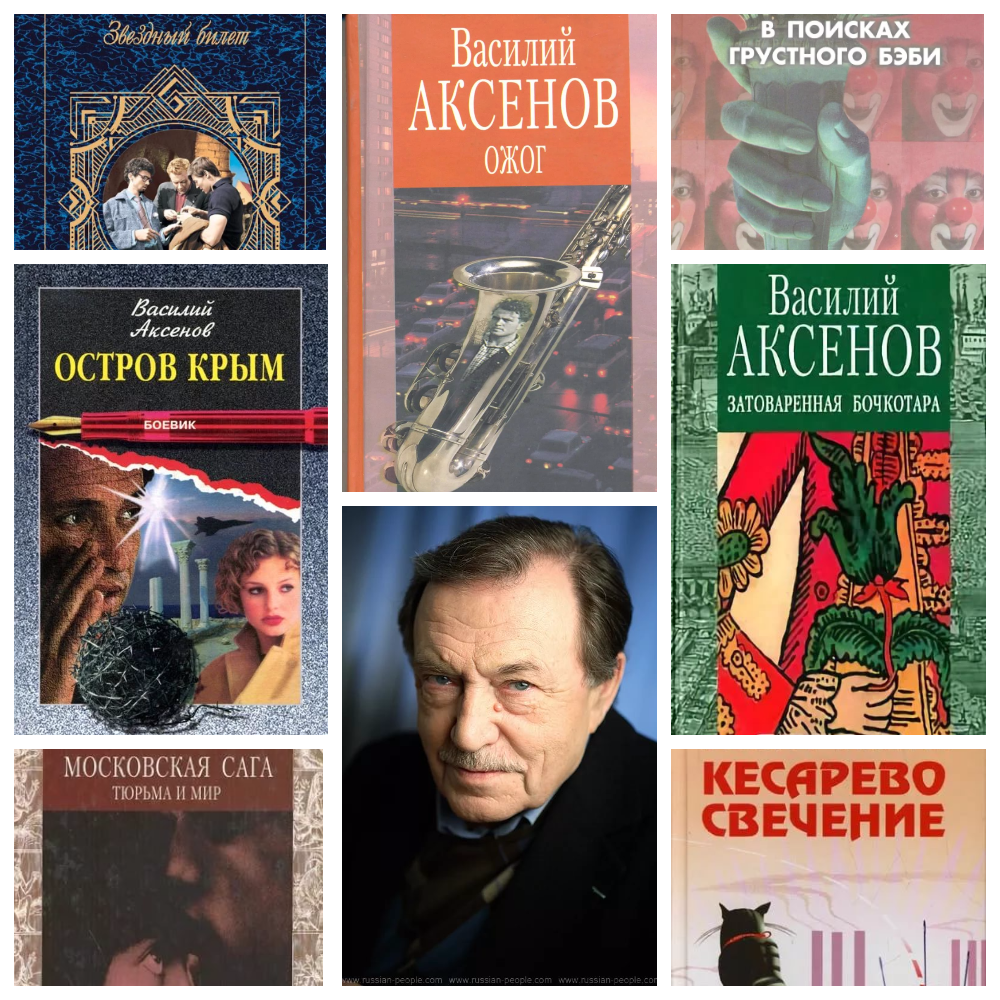

Василий Аксенов тоже признал «ошибки прошлого». В «Правде» вышла его статья, где Аксенов пишет, что впервые задумался об ответственности творческих людей перед народом, Советской страной и коммунистической партией: «Совесть художника должна стать частью всеобщей народной совести». К тому же Аксенов отмежевался от интервью, которое дал осенью 1962 г. польской службе новостей. Перечитав интервью, он заявил, что отказывается от некоторых слов, якобы ими произнесенных, дал публичное опровержение.

Но о чем он все же сожалел? Писатель не вдается в детали. Вероятно, эта уклончивость вполне удовлетворила режим. Важным казалось не то, что все эти люди отреклись и покаялись - важно было, чтобы они в любой момент охотно создавали впечатление, что они и на самом деле каются и отрекаются.

Но о чем он все же сожалел? Писатель не вдается в детали. Вероятно, эта уклончивость вполне удовлетворила режим. Важным казалось не то, что все эти люди отреклись и покаялись - важно было, чтобы они в любой момент охотно создавали впечатление, что они и на самом деле каются и отрекаются.

Аксенов и многие другие охотно разыграли покаяние - так они одержали победу над режимом. В общих чертах их покаяние означает одно: в хрущевскую оттепель, когда карьера человека оказывалась под угрозой, применялась привычная тактика выживания. Разве что провинившимся (не согласным с режимом), а значит «врагам народа», не грозил расстрел. Стратегические приемы развивались и совершенствовались.

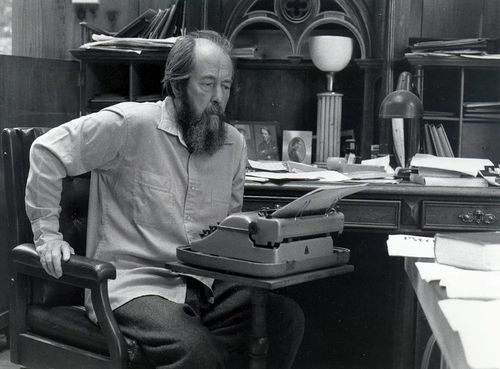

Быть может, самым ярким событием начала 1960-х стал рассказ А. Солженицына «Один день Иван Денисовича». Рассказ небольшой - сухой и одновременной жуткий «дневник» одного дня жизни лагерного заключенного – появился в журнале «Новый мир» в 1966 году стараниями А. Твардовского. Отношения поэта и писателя были не так просты: они по-разному воспринимали так называемую «сделку с системой».

До 1953 года Твардовский поддерживал Сталина, считает Ф. Буббайер, затем принял сторону Хрущева. Возглавляемый Твардовским журнал «Новый мир» стоял на умеренных, «неоленинских», позициях, а именно: Октябрьская революция – великое событие, но Сталин свернул с верного пути. Твардовский в составе группы русских и европейских писателей посетил Хрущева, бывшего тогда в Гаграх на Черноморском побережье. По желанию Хрущева, он прочел поэму «Василий Теркин на том свете». Это была пародия на советскую бюрократию. Знаменитый персонаж Твардовского попадает на тот свет и обнаруживает, что местное устройство невероятно похоже на СССР при Сталине. Поэт затронул все ужасы сталинизма. В стихах прямо упоминаются Колыма, Воркута, Магадан, Нарым. В последних строках автор все же дает своему герою свободу. Вот в чем она выражается: Где по праву - / Там по праву / Выбирает он края,» «Там, где жизнь, / Ему привольно, - пишет о Теркине поэт.

Стихи Твардовского вышли в «Известиях» 18 августа.

Солженицын – полная противоположность Твардовскому. Он относился к коммунизму с искренней враждебностью и во всем, что касалось примирения с системой, был тверд и неумолим. Конечно, убежден Филип Буббайер, не последнюю роль сыграл его лагерный опыт. Сталинские лагеря дали СССР «мощный приток»» инакомыслящих с уже сложившимся мировоззрением». Как раз к этой волне диссидентов относится и Солженицын. Кроме того, солженицынское упорство, его нежелание идти на компромисс с властями, были выкованы в борьбе с хрущевской политикой.

В своих воспоминаниях Солженицын подробно описывает баталии с редколлегией «Нового мира». Также он не забывает рассказать о собственных духовных открытиях, сделанных в ходе военных действий. «Я не понимал степени своей приобретенной силы, - вспоминает он свои ощущения после публикации «Одного дня Ивана Денисовича». – Я сохранял инерцию осторожности, инерцию скрытности». Писатель остро чувствовал внутреннюю неловкость за рассказ «На пользу дела». Рассказ содержал изрядную долю прагматизма. Так что его не мог не беспокоить тот факт, что редколлегия с восхищением приняла рассказ в печать...

Листаю книгу дальше. Глава «Этическая сторона движения «За права человека». Любопытен взгляд профессора Кентского университета Ф. Буббайера на советское диссидентское движение. Как они там, на Западе, воспринимают то, что происходило у нас в 60-е. Движение за права человека, инакомыслие…

Литвинов, Сахаров, Синявский, Даниэль. Здесь же встречаю имена Горбаневской, Ларисы Богораз, Александра Галича. Вот что пишет Буббайер о Горбаневской: «Поведение Горбаневской отражает важнейшую особенность правозащитного движения СССР. В дореволюционной России между православием и просвещением существовали противоречия и конфликты. А в деятельности Горбаневской совмещались и вера в бога, и вера в права человека. Впервые она была арестована КГБ в 57-м (училась в университете). Тогда по требованию КГБ она должна была информировать органы о деятельности и взглядах двух ее «неблагонадежных» друзей. В итоге оба близких знакомых получили тюремный срок. … Ее терзал стыд».

…Движение за права человека – своеобразный ответ на громкие публичные судебные процессы представителей мыслящей интеллигенции. Судилища устраивались с середины тех же 1960-х. На скамье подсудимых оказались Иосиф Бродский, Андрей Синявский, Юлий Даниэль. Последние два проходили по статье 70 Конституции СССР «Об антисоветской агитации и пропаганде».

И далее – очередная волна суждений автора о Солженицыне, точнее о его небольшом очерке «Жить не по лжи» - своего рода «моральной программе», которая вызвала бы отклик в душах людей независимо от их политических взглядов. Солженицын не принимал непосредственного участия в деятельности правозащитного движения и не любил определения «диссидент». Но его мысли оказали влияние на диссидентские кружки и на реформаторов - представителей интеллигенции. Очерк появился в самиздатовской печати еще до отъезда Солженицына на Запад в феврале 1974 года. Люди должны, наконец, перестать винить кого-то другого в своих несчастьях, призывает писатель. «Никакие не ОНИ во всем виноваты, а только мы сами, только мы. Первым делом человек должен всмотреться в самого себя. Могущество власти и применение насилия зависит от того, готовы ли мы – каждый из нас - склониться перед ложью». По Солженицыну, люди обладают свободой по крайней мере не быть бесчестными. «Наш путь: ни в чем не поддерживать ложь сознательно», - пишет он. В числе бесконечных авторских рекомендаций есть и такая: пусть писатели и вообще представили творческих профессий исключат из своего обиход слова и выражения, искажающие правду.

Текст проникнут революционным настроением. Автор заостряет внимание на мелочах человеческой жизни, так как эти пустяки могут сыграть на руку режиму. Писатель предлагает поведенческие варианты: как человек вступает на путь лжи. В то же время политическим предпосылкам отведено огромное место, так как Солженицын на языке «общественного договора» призывает людей отвергнуть согласие с механизмами идеологического контроля.

Очерк вызвал горячие споры в диссидентских кругах. Например, Павел Литвинов - советский, затем американский физик, участник правозащитного движения в СССР, один из участников «Демонстрации семерых» на Красной площади, политзаключённый и политэмигрант - опубликовал открытое письмо Солженицыну в Вестнике РСХД (журнал, выходящий в Париже). Солженицын, полагает Литвинов, предложил слишком уж жесткую систему этических норм. Что, если человек не имеет достаточных сил, чтобы жить по предложенным правилам? И вообще, как быть с теми, кто даже не допускает возможности скептического отношения к людям? …

Для того, чтобы узнать, что ответил Литвинову Солженицын и какие три небольших самиздатовских сборников эссе явились откликами на статью «Жить не по лжи», читатель сможет узнать, взяв в руки книгу Филипа Буббайера «Совесть, диссидентство и реформы в Советской России».

Конечно, если продолжать «тему Солженицына», то невозможно пройти мимо сборника памяти писателя «Путь Солженицына в контексте Большого Времени».

Путь Солженицына в контексте Большого Времени : сборник памяти, 1918-2008 / [составление, подготовка текста, общая редакция Л. И. Сараскиной]. - Москва : Русский путь, 2009. - 478, [1] с. ; 24. - ISBN 978-5-85887-319-8.

Хронологический охват сборника 90 лет – 1918-2008.

Путь Солженицына в контексте времени, ведь Великая личность нуждается не в поклонении, а в познании.

И несмотря на то, что сборник вышел больше 10 лет назад, в 2009 году, он не потерял своей актуальности. Авторы не только анализируют мировое значение фигуры писателя, но и говорят о "своем" Солженицыне.

Миллионам российских школьников еще предстоит начать собственный трудный путь к творчеству писателя – через избранные «острова» «Архипелага Гулаг».

На сцене Таганки – «Шарашка». И так каждый год 11 декабря, в день рождения Солженицына. Накануне спектакля Юрий Любимов вспоминает, как однажды Александр Исаевич пришел в театр посмотреть спектакль своего друга Бориса Можаева. «Он даже пришел в период гонений, и решил даже конспирацию сделать, - вспоминает Юрий Любимов. – И мне с балкона сказал: «Юрий Петрович, я здесь». Я говорю: «Александр Исаевич, дорогой, давно уж донесли, что Вы тут. Вы лучше спускайтесь, садитесь тут».

Это сейчас кажется, что конспирация Солженицына была чрезмерной. Но без нее вряд ли вышел бы в свет «Архипелаг Гулаг». Его переписывали и хранили частями в потаенных местах. Понимать всю структуру произведения и до винтика знать фабрику, его создающую, мог автор, мыслящий конструкциями. Надежда Левитская – одна из помощниц-невидимок, работавших с Солженицыным, вспоминает: «У него были какие-то требования, которые надо было соблюдать. И кто не соблюдал, с тем он очень резко порывал».

Конструкция – для Солженицына она важна и в организации работы, и внутри произведения. Наталья Солженицына признается, прежде всего старалась сохранить структуру «Архипелага». «Я сохранила все главы – все 64 главы, - говорит Наталья Дмитриевна. – В некоторых из них я оставила только заглавия и несколько слов от редактора, о чем она. Есть такие юридические тонкости – это школьникам сегодня трудно. Я просто написала, о чем глава».

Третьекурсник кадетского корпуса Алексей Федоров – один из победителей конкурса сочинений по произведениям Солженицына. Его работа – по традиционно изучаемым в школе «Матрениному двору» и «Одному дню Ивана Денисовича». Теперь собирается взяться за «Архипелаг». Алексей объясняет причины своего интереса: «Именно потому что там жизнь в концлагерях, которую не найдешь в книгах по истории, а можешь узнать в книге Александра Солженицына».

Писатель Елена Чуковская говорит о своем видении книги: «Это замечательная художественная вещь, в ней масса юмора, иронии. Не только факты там надо изучать, там надо изучать художественное отношение к миру».

Не только учителя литературы и истории, но и библиотекари, обществоведы и даже математики разрабатывают уроки по произведениям Солженицына.

«Учителя литературы и математики решают математические задачи. Они рассказывают о том, как Александр Исаевич преподавал в школе в Коктереке ссыльным математику и физику, - говорит преподаватель Сергей Волков. – Человек, который играет его роль, предлагает решать те задачи, которые он решал с ними тогда».

В некоторых школах уже сегодня изучают не два, а порядка двух десятков произведений Солженицына. Среди них – даже пьесы и публицистика.

«После того, как я прочитал «Случай на станции Кочетковка», я нашел в Интернете информацию о Солженицыне. И прочитал много рассказов. И по возвращении в Североморск я продолжу их читать», - говорит Андрей Пестерев, победитель конкурса сочинений по произведениям А. Солженицына.

Сегодня отклик на творчество Солженицына не меньший, чем тогда, когда автору «Ивана Денисовича» пачками шли письма со всей страны, а ответом на них стал «Архипелаг ГУЛАГ». Теперь на «ГУЛАГ» отзываются внуки авторов тех писем. История пошла по второму кругу.

Эта малая толика впечатлений – дань памяти великому диссиденту.

Вторая часть сборника «Слово об Александре Солженицыне» содержит: торжественное открытие конференции, состоявшееся 5 декабря в РГБ, где прозвучали приветствия правительственных и общественных организаций, представителей российской науки и искусства, а также обращения зарубежных гостей. Фрагмент одного из выступлений, а именно: Элен Каррер д’Анкосс, постоянного секретаря Французской академии, историка, политолога, специалиста по истории России, предлагаю вниманию читателей: «Я не буду говорить о Солженицыне как о писателе или как об общественном деятеле, потому что все здесь присутствующие способны это сделать лучше меня. Я выступаю как свидетель и как француженка хочу сказать две вещи. Во-первых, о том, что представил Солженицын общественному мышлению Франции, как он его изменил. А во-вторых, хочу поставить вопрос, что он может сейчас дать Франции и может ли влиять на мнение французов о России. Потому что Россия, франко-русские отношения - это у нас громадный исторический вопрос».

Когда сочинения Александра Исаевича Солженицына появились во Франции, это был гигантский шок. Потому что еще в середине 1950-х годов Франция была не то чтобы прокоммунистически настроена, но все-таки очень благоприятно относилась к советской системе. Четверть избирателей голосовали за коммунистическую партию - в конце концов, люди во Франции мало понимали, что делалось в СССР. Даже после XX съезда КПСС общественность относилась весьма скептически к новым политическим веяниям и избегала публично критиковать советскую систему. Несомненно, французская интеллигенция поддалась коммунистическому соблазну.

До появления первой повести Александра Исаевича в начале 1960-х годов это мнение абсолютно не менялось, и вдруг - «Один день Ивана Денисовича». Это было огромное потрясение. Ведь во Франции существовало табу: никто никогда не смел говорить у нас о лагерях, о ГУЛАГе, о том, что происходило в СССР, хотя уже судили людей, которые смели об этом говорить. Но они, эти люди, были. Им, правда, никто не верил, хотя было много свидетелей и была громадная русская эмиграция во Франции. Но подозревали, что они были просто антисоветчики.

Шок начался тогда, когда французы поняли, что существует ГУЛАГ и в ГУЛАГе есть настоящие люди, а не какие-то оппозиционеры советской системе. Когда «Архипелаг ГУЛАГ» появился во Франции, коммунистически настроенная интеллигенция сразу сказала: «Это - антисоветчина». У нас все, что появлялось на эту тему, долго считалось антисоветчиной, и эти настроения приписывались обломкам старой, умирающей русской аристократии или проплаченным агентам влияния американской пропаганды для дискредитации Советского Союза. Интеллектуалы считали, что все-таки Советский Союз всегда прав. Кто-то сказал, что лучше быть согласным с Сартром (Сартр очень позитивно воспринимал Советский Союз), чем с Ароном, который его критиковал. Если вы умный, воспитанный, образованный человек, вы - с Сартром, и вы считаете, что все-таки советская система - это прогресс. А после «Архипелага ГУЛАГ» оставаться в прежних убеждениях стало до какой-то степени невозможным. Людям пришлось принять тот факт, что, во-первых, советская система - тоталитарная и поэтому на нее нужно смотреть так же, как смотрели на немецкую тоталитарную систему. Это, быть может, ясно для вас, но говорить такое во Франции - это был какой-то тихий ужас, это неимоверно было, нельзя было такие вещи говорить. Ясно, что Гитлера можно было считать тоталитарным, но Советский Союз и Сталин - это совсем другое дело (хотя и прошел XX съезд КПСС). Это - первый факт. Второй факт. Солженицын показал, что существуют в советском обществе люди, которые способны, не считаясь ни со своей свободой, ни с всякими препятствиями, поднять голос от имени всех. У нас очень быстро поняли, что Александр Исаевич до какой-то степени - память всех пострадавших, память и голос всей России. Во Франции под влиянием Солженицына началась интеллектуальная революция. Сначала общество разделилось: остались те, кто мечтал о каком-то прогрессивном государстве советского образца, но появились и те, кто понял, что это было за государство на самом деле. И ведь было много диссидентов, которых потихоньку выписывали во Францию, но они не имели высокого морального авторитета. Тут сыграла роль личность Александра Исаевича, столь сильная, что даже те, кто хотел бы его опровергнуть или дискредитировать (дескать, за ним стоят американские деньги), даже они не смели. В результате революции в политическом сознании французов, случившейся в конце 1960-х - начале 1970-х годов, Франция пришла в себя, интеллектуалы стали отходить от коммунистической партии, и наша коммунистическая партия потихоньку развалилась…». Так думает французский историк. Интересно, согласитесь.

Люди читают Солженицына, много читают. Но нужно показать, что это не только история страны, не только советская история, но и история XIX века, и это именно будущая Россия. Понять Россию, понять ее место в Европе, понять, что она собой представляет - ведь у каждой страны своя культовая личность, свой менталитет.

А вот приветствие, очень небольшое, главного редактора журнала «Нью-Йоркер» Д. Рэмника: «Александр Солженицын был, несомненно, одним из важнейших писателей ХХ века, а с точки зрения истории - писателем несравненным. Он возвещал правду в эпоху лжи, губительной идеологии и тайных убийств; он был истинным патриотом в империи, где честность была преступлением, а криводушие обеспечивало привилегии; он был писателем, который отдал всего себя описанию истории своей страны; он был русским человеком, изгнанным с любимой родины, - и всей своей жизнью, пером и личным примером, Солженицын с честью служил всем нам. Поистине, его жизнь - это редкостный пример смелости, сострадания, достоинства, трудолюбия, реализованных человеческих возможностей и бескомпромиссной правдивости. Мне доставляет гораздо больше удовольствия читать Солженицына, даже не соглашаясь с ним, чем читать многих других авторов, чьи взгляды ближе к моим. Его честная убежденность обладает огромной жизненной силой и буквально вдохновляет, вдыхает жизнь в читателя».

Рабочие заседания включали в себя доклады Адриано Дель Аста (Италия) «Солженицын и Возрождение художественной литературы в эпоху тоталитаризма», Анджея де Лазары (Польша) «Как быть русским?», Арвиласа Юозайтиса (Литва) «Парадокс Солженицына» и литовское общество 60-80-годов столетия», Юрия Рокотяна (Санкт-Петербург, Россия) «Петербургское общества друзей Солженицына», Бориса Любимова (Москва) «Уплотненное время: категория времени в произведениях А. И. Солженицына», Тоёфуса Киносита (Япония) «Повествовательный стиль А. И. Солженицына и поэтика Достоевского», Андрея Немзера (Москва) «Диалог с русской классикой в «Августе Четырнадцатого»», Ричарда Темпеста (США) «Солженицын - писатель XXI века», Нэлли Щедриной (Москва, Россия) «Спецкурс: «Красное Колесо» А. Солженицына через призму русской исторической прозы второй половины ХХ века» и некоторые другие. Очень серьезные академические темы рассматривались, доклады высочайшего уровня.

А Андрей Битов так сказал о Солженицыне: «Александр Исаевич был событием на протяжении жизни, и это прекрасно понимали все. Но первым я узнавал всегда по звонку каких-нибудь западных СМИ, что вот он едет в Россию, и как Вы к этому относитесь. Я говорю - это его право. Год назад меня разбудил звонок в Питере: «Вы знаете, что Солженицын умер?» Я говорю: «Вы - первые». СМИ может нас на день раньше оповестить еще о чем-нибудь, не дай Бог. Такого человека уже нет. Знаете, когда меня спросили в первый раз, зачем он возвращается в Россию, в это время у нас были уже и президент, и патриарх. Вроде бы Россия изменилась. Мне, простите меня за долю шутки, сразу померещилась любимая картина Васнецова «Три богатыря». И она тут же вылилась в формулу «православие, самодержавие и народность». Мол, самодержавие у нас уже есть - президент, православие у нас уже есть - патриарх, народа только не хватает. Ну, и я увидел этого из-под малицы (это малицей, кажется, называется, перчатка) выглядывающего Илью Муромца. Он вроде на врага смотрит, а на самом деле он смотрит -где там мой народ? Вот приехал человек посмотреть, где там мой народ. Что он увидел, он успел сказать. Услышали ли мы? Но слово «богатырь» с тех пор в меня запало. Я думаю, что это именно былинная фигура. Я думаю, что он к фольклору тянулся всегда, но он не фольклорно былинный. Он один произвел за нас за всех ту работу, которую должны бы ли произвести мы все. Но мы ее не произвели. Следовательно, он и есть народ. Он воплотил народ в большой надежде на то, что этот народ есть и будет».

Вот уже 10 лет в научном центре Дома русского зарубежья существует отдел по изучению наследия А. И. Солженицына, с мая 2011-го при отделе начал работать семинар, призванный способствовать творческому общению профессиональных исследователей жизни и творчества писателя и его заинтересованных читателей.

Солженицынские тетради : материалы и исследования : [альманах : неопубликованные тексты из наследия А. И. Солженицына, документы, связанные с жизнью и работой писателя, мемуары о нем и его эпохе, исследования, посвященные конкретным произведениям, их взаимосвязи, логике творческого пути писателя, его месту в литературе и культуре, роли в истории XX столетия] / Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына ; [главный редактор: А. С. Немзер]. - Москва : Русский путь, 2012-2014.

Вып.] 1. - 2012. - 342, [2] с., [8] л. цв. ил., портр., факс. : факс. – Библиогр.: с. 9-10, в подстроч. Примеч. и в тексте. - ISBN 978-5-85887-420-1.

[Вып.] 2. - 2013. - 336, [1] с., [12] л. ил. : цв. ил., портр., факс. – Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-85887-428-7.

[Вып.] 3. - 2014. - 300, [1] с., [11] л. ил., цв. ил., портр., факс. : факс. – Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-85887-440-9.

Появление первого выпуска «Солженицынских тетрадей»- закономерное продолжение этого проекта, т. к. сотрудники отдела и участники семинара надеются, что новое ежегодное издание станет общим домом для всех, кто занят изучением творчества и судьбы Солженицына, что здесь сохранится дух заинтересованной, азартной и доброжелательной дискуссии, царящий на заседаниях семинара. В каждом выпуске «Тетрадей» будут появляться публикации из творческого наследия Солженицына и его огромного эпистолярия, различного рода документы, связанные с жизнью и работой писателя, мемуары о нем и его эпохе, исследования, посвященные конкретным произведениям, их взаимосвязям, логике творческого пути писателя, его отношениям с предшественниками и современниками - художниками, философами, политическими и общественными деятелями, о месте Солженицына в истории литературы и культуре, его роли в ходе истории ХХ столетия и той истории, что творится сегодня. Разумеется, «Тетради» будут по мере сил информировать о том, что происходит в пространстве Солженицына, - о значимых изданиях его книг, новинках исследовательской и учебной литературы, конференциях, выставках, спектаклях, фильмах, очередных решениях жюри Литературной премии Александра Солженицына.

…Без малого полвека назад Александр Исаевич Солженицын сделал запись, позднее подаренную Корнею Ивановичу Чуковскому для его рукописного альманаха - «Чукоккалы»: «В произведении не должно бы быть слабых (не несущих нагрузки) участков. Ни одного! Произведение должно бы быть в высокой степени однородно. Тогда оно - истинно, и оно привлечёт наше внимание по одной музыкальной фразе (включили случайно приёмник), по нескольким кинокадрам, по нескольким наудачу прочтённым строкам».

Речь здесь идет о главном долге всякого художника, о стремлении к совершенству как условии подлинного творчества. Этому императиву подчинена вся писательская работа Солженицына - от лагерных стихотворений до двучастных рассказов. Высочайшая требовательность к себе, непрестанная забота о смысловой плотности и архитектурной стройности любого сочинения равно значимы для занимающей треть или четверть страницы «крохотки» и десятитомного «повествованья в отмеренных сроках». Много раз Солженицын повторял, что он в первую очередь писатель, что его публицистика, посвященная политическим, историческим, религиозным, этическим, литературно-критическим вопросам, частью надиктована конкретными обстоятельствами, частью «договаривает» сказанное в художественной прозе. Однако и в публицистических выступлениях Солженицын опознается по нескольким строкам (если не словам). Выверенность, смысловая многомерность и могучая энергия его речи сохраняются и в статьях, заметках, письмах, положенных на бумагу беседах и интервью. Художник остается художником и в «пограничных» жанрах - тем более, если это автор великого и победительного «опыта художественного исследования».

Но кроме ответственности мастера существует и ответственность читателя. Всегда ли мы, даже искренне восхищаясь «несколькими строками», берем на себя труд увидеть и оценить их неразрывную связь с целым солженицынского повествования? И тем более соотнести глубоко тронувшую нас вещь с другими работами художника? Не довольствуемся ли сразу открывшимися нам - пусть очень важными - смыслами и/или художественными решениями? Иными словами, всегда ли мы слышим истинный голос Солженицына, не подменяем ли его слово - пусть с самыми лучшими намерениями - чем-то иным, нам более привычным, удобным или потребным?

Разумеется, назвать Солженицына писателем «нерасслышанным» невозможно. Уже «Один день Ивана Денисовича» радикально изменил российское общественное сознание - и отменить этот грандиозный поворот, сделать бывшее - небывшим не смогли ни напитанная ядовитой клеветой травля писателя, ни запрет его немногих прорвавшихся в подсоветскую печать сочинений, ни свирепая борьба с самиздатом, ни изгнание. «Архипелаг ГУЛАГ», созданный - как не уставал подчеркивать Солженицын - при деятельной помощи читателей «Одного дня…», повернул ход мировой истории. Быть может, со временем мы уразумеем, что и воздействие на мир и нашу страну «Красного Колеса» не так ничтожно, как заверяют его ожесточенные оппоненты. (Не дерзнем судить о том, какую роль вдумчиво прочитанное «повествованье в отмеренных сроках» может сыграть в нашем - сейчас сильно затуманенном - будущем.) Книги Солженицына продолжают читать в России, на Западе и на Востоке - свидетельством тому постоянно множащиеся издания и переводы.

В первый выпуск вошли статьи, дискуссии воспоминания А. С. Немзера, И. Б. Мелентьева, Б. Н. Любимова, Л. А. Колобаевой, А. Б. Шмелева, материалы круглого стола «Солженицын: мыслитель, историк, художник». Читателя наверняка заинтересует глава «Литературная премия Александра Солженицына», которую учредил Русский Общественный Фонд Александра Солженицына в октябре 1997 года. В первом выпуске информация о премиях 2011 2012 годов.

Инициатором учреждения премии был сам писатель. Из интервью вдовы Солженицына, Натальи Дмитриевны:

- Наталья Дмитриевна, когда и где возникла мысль об учреждении Литературной премии?

- Идея возникла давно – в 1974 году в Стокгольме, когда Александр Исаевич, уже высланный из СССР, получил свою Нобелевскую премию. События эти описаны в книге «Бодался теленок с дубом». Именно тогда он записал в своей записной книжке: как было бы хорошо когда-нибудь учредить литературную премию в России…

Так вот, первая мысль возникла еще тогда. Потом, годами, Александр Исаевич о ней почти и не думал. Но он всегда был уверен в том, что непременно вернется в России. Просто на удивление всем людям, которые себя считали здравомыслящими, а его романтиком - он продолжал твердить, что, скорее всего, коммунизм рухнет еще при его жизни, и он вернется в Россию. Я не была уверена так, как он, но в разговоре о нашем гипотетическом возврате всегда напоминала: «Вот вернемся, тогда и откроем премию». Но когда вернулись – столько навалилось, обрушилось на нас, что было явно не до премии.

- На какие средства учреждена Премия?

- На международные гонорары за «Архипелаг ГУЛАГ».

В заключении публикуются Устав Литературной премии, имена лауреатов 1998-2010, освещаются церемонии награждения.

Второй выпуск вобрал в себя очерк писателя из Литературной коллекции» о М. Булгакове, фрагменты переписки А. Солженицына с Е. Булгаковой, Л. Чуковской, статьи и дискуссии литературных критиков, далее о лауреатах литературной премии 2013 года узнаем из одноименной главы.

Новые сведения о фронтовом пути И. С. Солженицына, отца писателя – в «Архивных находках» под заглавием «Мы все милостью Божьей пока живы и здоровы».

В выпуске третьем впервые публикуется очерк писателя «Обрыв» Гончарова» из его «Литературной коллекции».

Вот фрагмент, очень ярко характеризующий явно отрицательное отношение Солженицына к авторской манере письма: «Это роман еще беспечной эпохи, автору ничего не маячит из будущих бед России, и какая опасность в Волохове - он не чует, потому и не может написать. Гончаров принадлежит к беззащитной России… В общем - читать скучно (искусственно строится интерес на том, что неизвестен возлюбленный Веры), настоящей пружины нет.. Главное - нет плотности. Гончаров о ней нисколько не заботится, он расширил рамки романа – произвольно и беспечно. …Книга из тех, которые не могут сохраниться при новом веке. И не вижу, чтобы Гончаров был ярче, цепче, к примеру, Глеба Успенского. В языке – никакой индивидуальности, языкового богатства». И т. д. Жестко, не правда ли. Жестче, чем Белинский. И очень хорошо, если не согласимся с ним. Есть повод взять в руки роман Гончарова и еще раз перечитать.

«Работаю радостно и много» - из переписки Солженицына и Лидии Чуковской. Во всех трех выпусках - огромный хронологический охват – десятилетие с марта 1967-го по январь 1977 года. Удивительной открытости отношения двух корреспондентов, литературная судьба.

В данном - третьем - выпуске переписка с 1977 по 1979 годы. Все письма передавались с оказией, что позволяло авторам писать без оглядки на цензуру.

Очередной блок «Статьи и дискуссии» представляет на суд читателей статьи П. Спиваковского «Полифония у Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына», А. С. Немзера «Русская словесность на Матренином дворе», И. Дорожинской «Костюм в романе А. И. Солженицына «В круге первом», И. Мелентьевой «Лошади и другие животные в «Архипелаге ГУЛАГе».

К сожалению, следующих выпусков с библиотеке пока нет. С нетерпением ждем и продолжим знакомство с представителями этого интереснейшего явления – диссидентства.